明治天皇御上陸記念碑

市電の末広町と大町電停の間、車窓からも見ることのできる「明治天皇御上陸記念碑」。1876(明治9)年7月、明治天皇が巡幸の折に旧函館税関(現在の海上自衛隊函館基地隊本部)の桟橋から上陸したのを記念して、1935(昭和10)年に建てられたものです。この巡幸では、当時の函館区内のほか桔梗、七飯を回った後、再びこの桟橋からお召船に乗船し、7月20日に無事横浜に到着したことから、7月20日は「海の記念日(1996年からは国民の祝日・海の日)」とされています。

台座となる塔の部分と地球儀は花崗岩製。その上に乗る羽を広げた青銅製の鳳凰は、宝来町にある高田屋嘉兵衛銅像の作者としても知られる函館出身の彫刻家・梁川剛一氏が手がけたもので、まるで生きているかのような躍動感と存在感があります。

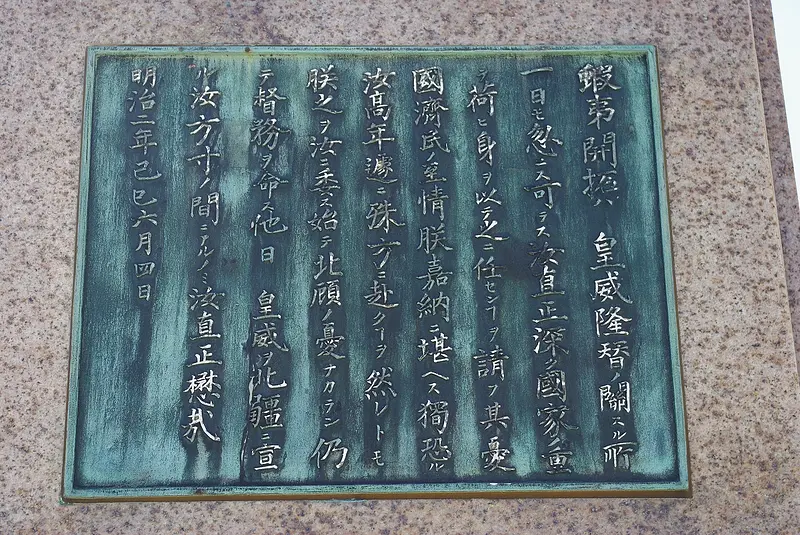

碑の裏面には、明治天皇が蝦夷開拓督務である鍋島直正へ与えた建設趣意書のレリーフが貼られており、碑の中には寄付者名簿なども納められているそうです。この記念碑は、1876(明治9)年の巡幸の折の下船・乗船と、1881(明治14)年の巡幸で小樽から陸路函館に到着し、ここからお召船に乗船して青森へ向かったゆかりの地ということで、三蹤碑(さんしょうひ)とも呼ばれます。

カテゴリー

-

ベイエリア

-

史跡・碑(市内)

-

歴史好きに

-

市電から徒歩5分以内

-

英語看板

詳細情報

| 住所 | 函館市大町9番 |

|---|---|

| アクセス情報 |

市電 「末広町」電停 下車 徒歩2分 |

| 問合せ先 | 函館市観光案内所 |

| 電話番号 | 0138-23-5440 |

| 駐車場 |

周辺に有料駐車場あり |

.jpg)

.jpg)